再生资源是指被人类开发利用一次后,在一定时间(一年内或数十年内)通过天然或人工活动可以循环地自然生成、生长、繁衍,有的还可不断增加储量的物质资源,它包括地表水、土壤、植物、动物、水生生物、微生物、森林、草原、空气、阳光(太阳能)、气候资源和海洋资源等

再生资源是指被人类开发利用一次后,在一定时间(一年内或数十年内)通过天然或人工活动可以循环地自然生成、生长、繁衍,有的还可不断增加储量的物质资源,它包括地表水、土壤、植物、动物、水生生物、微生物、森林、草原、空气、阳光(太阳能)、气候资源和海洋资源等。但其中的动物、植物、水生生物、微生物的生长和繁衍受人类造成的环境影响的制约。我国的家电产品量巨大,截至2011年底仅电视机、冰箱、洗衣机保有量就分别达到5.2亿台、3亿台和3.2亿台。近年来,我国每年至少要有数千万台家电、数千万台电脑和近亿部手机进入淘汰期,相当于一座蕴藏量大、品位高的矿山。

再生资源市场规模分析

2012年1月31日新版《外商投资产业指导目录》正式实施,将废旧电器电子等回收处理设备制造列入鼓励外商投资的重点领域;国家“十二五”规划提出要“完善再生资源回收体系,推进资源再生利用产业化”;商务部也表示,将继续完善在家电以旧换新政策下形成的废旧家电回收渠道,将其纳入“十二五”时期废旧商品回收体系建设试点,实现废旧家电回收利用规模化、产业化。这些举措都有利于建立并完善废旧产品回收处理产业链条,加快发展再生资源产业。同时提出,到2015年,矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率提高到40%和45%;大宗固体废物综合利用率达到50%;工业固体废物综合利用率达到72%;主要再生资源回收利用率提高到70%,再生铜、铝、铅占当年总产量的比例分别达到40%、30%、40%。“十二五”期间,再生资源行业将迎来更加广阔的发展空间。

据中研研究院《2020-2025年中国再生资源行业全景调研与投资趋势预测报告》显示

2020年再生资源行业发展前景趋势及现状分析

一、产业发展潜力大。据不完全统计,我国每年可回收的再生资源近1亿吨,价值2000多亿元,其中废钢铁4000多万吨、废纸3000多万吨、废有色金属500多万吨、废塑料600万吨、废轮胎5000多万条、其它废旧物资1000多万吨。此外,近几年我国每年还进口各类再生资源2000多万吨。如果加上工矿企业自收自用的废料,我国每年再生资源回收利用值可达4000多亿元。

二、提供就业机会多。据2002年统计,全国再生资源回收企业有5000多家,回收网点16万个(未登记注册或临时的回收网点有近40万个),回收加工处理工厂3000多家,从业人员140万人。若包括进城收废品的农民工,我国废旧物资回收行业的就业人数有近1000万。

三、对社会经济发展贡献大。回收利用再生资源,不仅有较好的经济价值,还有可观的社会和环境效益。仅“九五”期间的五年时间里,我国就累计回收利用废钢铁1.6亿吨、废纸4000多万吨,相当于节约成品铁矿石3.2亿吨、标准煤6400万吨、木材1.2亿立方米、电240万千瓦、水240亿立方米。更重要的是节省了因垃圾大量填埋而占用的宝贵土地资源,减少了对大气的污染。

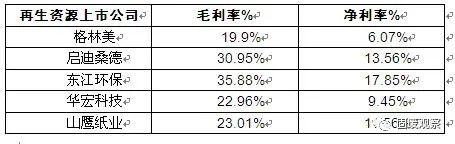

图表:2017年再生资源上市公司盈利能力分析

数据来源:各企业财报

三、再生资源行业运营能力分析

图表:2017年再生资源上市公司运营能力分析

数据来源:各企业财报

四、再生资源行业偿债能力分析

图表:2017年再生资源上市公司偿债能力分析

数据来源:各企业财报

截至2016年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.56亿吨,同比增长3.7%。其中,增幅最大的是废电池,同比增长20%。

2016年1-12月,废弃资源综合利用业利润总额达到203.100亿元,同比下滑0.10%;

2017年1-12月,废弃资源综合利用业利润总额达到228.900亿元,同比增长12.70%

随着再生资源行业竞争的不断加剧,国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的行业企业迅速崛起,逐渐成为再生资源行业中的翘楚!更多详细分析,请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国再生资源行业全景调研与投资趋势预测报告》。

特此声明:

1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。

2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。

3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。