从做公号以来,笔者坚持以干货类文章为主,对个人主观类文章一向谨慎,毕竟大家的时间都很宝贵。

但最近适逢上海垃圾分类一周年,又看到一些自媒体开始瞎带节奏,甚至有权威官方媒体的报道也有误导之嫌,于是就想着啰嗦几句(吐槽也是一种生产力呀)。

1. 干垃圾要破袋么:降低KPI指标VS热值及成本

前两日在小区扔干垃圾,看到社区阿姨在将部分干垃圾袋拆开,检查里面是否混有湿垃圾和可回收物。

从政治角度来讲,我想,我是能够理解的,作为一个执行力超强的国家,任何政策从顶层制定到向下任务拆解,这是一个必然过程。但由此很多事情,到了基层也就加重了负担,所谓“上面千条线,下面一根针”。从顶层考核和管理来讲,要想推动垃圾有效分类,就要考核垃圾分类的纯净度,这个指标从市到区,从区到街道,从街道到小区,从小区到分类志愿者,环环相扣。于是,也就有了阿姨的干垃圾破袋。

但从专业角度来看,目前业界已经普遍比较认可干垃圾中混杂一点湿垃圾是无妨碍的,甚至是必要的。

由于目前的焚烧炉设计热值是根据分类前的生活垃圾热值设计的,分类后垃圾的热值大幅上升带来了系列问题。数据显示,上海分类较好的小区干垃圾热值在2100-3300大卡/公斤,相对于混合垃圾的1200 -1600大卡/公斤,热值提高约500-1600大卡/公斤,比设计热值提升约30%。垃圾热值高,使得焚烧炉炉膛温度明显上升,造成结焦加重,为保证安全稳定运行,需要减少垃圾处理量来维持热负荷不变。后期还需对焚烧炉进行调整和改造,对锅炉燃烧和配风等也需要做相应调整等。

从生活角度而言,偶有大意或偷懒,或者为丁点湿垃圾单独增加一个塑料袋并不划算的时候,我们需要有一个容错机制,不宜太过苛求。

当然,这是一个不宜公开去宣传的事情,毕竟一放就乱也是我国传统:)。但至少,请在考核中适度调整KPI,不要过多介意干垃圾中的纯净度问题,减小一点基层员工的压力和居民的负罪感。

2. 湿垃圾要破袋么:管理与人性的博弈,能复制推广么?

作为此次上海垃圾分类的关键内容,湿垃圾破袋一直都处于争议之中。

从官方角度来看,百姓百条心,垃圾分类难,初期必须引入一套严格的管理制度,通过要求居民破袋,实时检查垃圾分类成果,并由此培养居民分类习惯,使得垃圾分类可以长期延续下去。

从逻辑上讲,这完全没毛病。

但另一方面,这种模式极大的增加了百姓垃圾分类的意愿和成本(每天上班前匆忙去扔湿垃圾的童鞋应该最能体会这句话的意思,普通上班族真的已经够辛苦了)。同时,对于维护分类的志愿者而言,由于湿垃圾桶因为破袋,需要2-3天清洗一次,同时破袋导致周围环境变差,附近居民怨言更多。

因此,这种模式对参与双方都要求较高,政府需投入大量人力物力,百姓需较高素质的配合,从而直接影响了上海模式的全国复制推广性。

3. 世界级难题:国外月亮并不都是圆的

严格的说,上述上海的模式不光是全国推广难,说大一点,这甚至可以说是一个世界级难题!

从去年垃圾分类开始大力推广,大家应该多少都有看过朋友圈类似爆款文章,基本上就是国外发达国家垃圾分类做得有多好,我们应该怎么学习云云,文章洋洋洒洒,图文并茂。

看得不少读者心向往之,感叹老外素质高!

但事实上,作为这次垃圾分类核心内容的湿垃圾,很多发达国家是并不强制要求对厨余垃圾进行分类的,且不说餐饮习惯不一的欧美国家,即使东方的日本、新加坡、韩国也不要求,更别提还要破袋处理了(想想美国全民戴个口罩有多难)。例如在日本,厨余垃圾是归类到可燃垃圾里面的,也就是与我们的干垃圾一块儿送往焚烧厂。而在新加坡,去年环境与水资源部和国家环境局才正式提议,从2024年起,将立法强制大型商业及工业机构开展餐厨垃圾源头分类,更别提针对居民的强制分类了。

当然,国外厨余垃圾不如我国产量大,含水高等,他们所面临的压力较小也是一个客观实情。

提这个点并不是要说:看,别人家的孩子也不过如此,他们就没有我们值得学习的地方。而是想说,很多事情不必过度神圣化老外,也不必妄自菲薄,充分尊重人性和客观规律,垃圾分类一步一步来或许更得章法。

4. 可降解塑料袋:偷换概念,你在为情怀买单么?

而在厨余垃圾破袋模式中,除了上面讲的检查分类成果,这项政策也有在前端剔除塑料杂质的考虑。

因此,在去年七月上海推出史上最严垃圾分类条例之时,淘宝上的可降解塑料袋作为一种几乎理想的解决方案就火了一把。

今年 1 月,发改委和环境部发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,7 月发改委等九部门再次发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,进一步推火了可降解塑料袋。笔者顺手在淘宝搜了一家销量靠前的卖家,可见其单月销售量即达到5500件以上,尽管价格比一般塑料袋贵不少,但大家的环保热情还是非常高涨的。

那么,可降解塑料袋对于厨余垃圾的分类到底有用么?

首先,在当前需要破袋的前提下,所有塑料袋都会扔到干垃圾里面,因此没有必要讨论是否需要可降解塑料袋。我们此处主要讨论的是未来居民养成了习惯,湿垃圾无需破袋的情况下,用可降解塑料袋的作用。

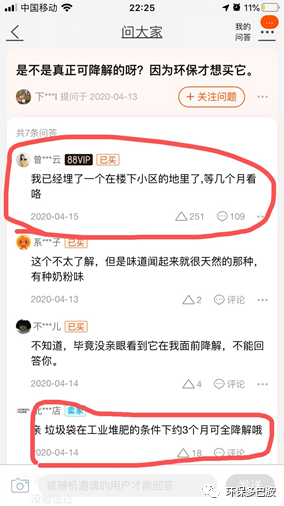

对于一般居民而言,可降解塑料契合了大家心目中一个朴素的愿望,即废塑料被丢弃或填埋后,塑料制品都可以降解回归自然,从而解决了白色污染。但显然这里有一个概念陷阱,即买家理解的降解条件≠卖家宣传的降解条件。

首先,从逻辑上,在自然条件下,可降解塑料是不会有很快很明显的降解发生,因为若降解的话,这个产品从生产、库存、流通,到我们手中时如何保证还可以使用?

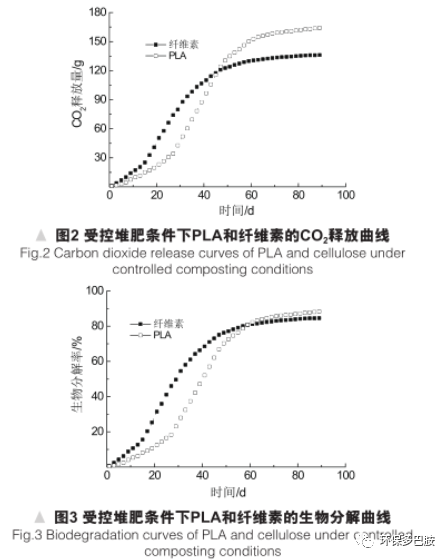

其次,从技术层面来看,现在最热门的生物分解塑料,代表品种为PLA(聚乳酸,从使用玉米提出淀粉再经转化而来)和 PBAT。从实验结果来看,据《PLA 在受控堆肥条件下的生物降解行为研究》,PLA 在特定堆肥条件下(相对湿度调节至 50%左右,温度 58℃( ±2)),维持 90 天后的生物分解率为 88.4%。也就是说,在工业堆肥条件下,PLA可降解塑料袋能基本降解。

虽然是12年的研究,但这倒与商家的解释基本吻合,只是显然,普通居民并没太能理解工业堆肥条件的意义,那位埋在地里试验的小哥,你还是等到明年再去看看吧。

而三个月的周期,也远大于环保企业的堆肥降解周期,这就将直接影响企业生产的有机肥产品商品性和销路。从这个角度,可降解塑料袋似乎在厨余垃圾领域暂时用处不大,大家在日常中不要乱丢塑料袋远比买几个可降解袋对环境作用贡献更大。

当然,未来只要居民养成了分类习惯,不用可降解关系也不大,毕竟现在的除杂手段也是可以事先将塑料袋分离出来的。

5. 厨余粉碎机:有条件的也未尝不可

从现实角度而言,厨余粉碎机可能的确是懒人最便捷的方式了。

尽管有专家提出多种质疑,但个人认为有条件的还是可以上的。例如其中厨余垃圾中整体含油较少,冷凝油堵塞概率较小,至于粉碎后带来的污水cod增加,污水厂不开心,现在尚不好评估,但此前也有做污泥资源化利用的时候又吐槽我国污水COD低的声音,因此还需整体来评估(其实污水COD的问题更明显的还体现在厨余垃圾就地处理上)。

只是部分小区及街道的市政污水管网尺寸较小,粉碎后的物料的确可能带来管网堵塞风险,需格外注意。

总体而言,有条件的居住区、家庭可安装厨余垃圾处理装置,不宜一棒子打死。这一点,在今年5月实施的新版《北京市生活垃圾管理条例》也作出了明确的保障。

6.可回收物:最有成就感的分类实践

早在垃圾分类之前,我国即有庞大的拾荒大军,他们会在路边垃圾桶或中转站乃至垃圾填埋场,去挑选有价值的可回收物,因此完全可以想象,其工作环境的恶劣和辛苦。

小时候,笔者即经常可看到“拾荒大军”从路边垃圾桶里翻捡塑料瓶等,从那时候起,就心安理得地将喝完的矿泉水瓶放在路边,而非扔到垃圾桶里。

因此,现在每次在家将可回收物分好,就成了做分类时最有成就感的一件事情。而从源头做好可回收物分类,也是未来更将实现再生资源产业整体升级的关键(当然,对于部分底层百姓而言,这可能也使得他们丧失了少数可获得的一种谋生方式,这也是值得政府进一步关注的)。

此外,个人也并不建议当前阶段去做可回收物的进一步精分细分,相关媒体也不宜大肆鼓励宣传,比如上海有的小区打造的十分类,以及将外卖盒用自来水洗干净再回收等。且不说单次清洗或精细分类带来的经济性问题,光是由此给居民带来的额外劳动和道德要求也是并不利于培养整体居民长期分类回收习惯。

7.有害垃圾:配套设施可大大简化缩小

一年前,在笔者公司内部组织的一次垃圾分类宣传活动中,有一个环节是现场进行垃圾分类。在前期准备垃圾原料的过程中,就发现生活中的有害垃圾真是少之又少,为了凑够一点活动“原料”,不得不发动身边几个同事回家搜集。

这种数据反应到现实分类浪潮中,垃圾桶似乎就没必要造四个,摆四个一模一样的大桶,空间有限的小区垃圾箱房也可以砍掉近1/4的占地面积,从而节省资源。

8.收费机制:不能促进分类减量的定额收取意义何在?

作为环境管理一直倡导的“污染者付费”原则,生活垃圾收费应该说是迟早的事情。虽然收费是大趋势,但其根本目的不在收费,而在于促进垃圾的分类减量。

然而根据今年7月的《江苏省城镇生活垃圾处理收费管理办法(征求意见稿)》,对居民,可按户或人为单位定额收取,有条件的地区可以根据用水量、燃气消耗量或者垃圾产生量等实行计量收费;对单位,可按在职职工人数、经营、办公场所面积等定额收取,或者按照垃圾产生量计量收费。

可见,目前并没有一种很好的管理模式去衡量每户人垃圾产量的大小和分类的质量。在这种背景下,仓促上马的居民收费制度只能沦为定额收取。

而失去了利用价格调节垃圾产量和分类作用这个根本目的,定额收费与政府直接付费相比,除了增加一点百姓的额外负担,似乎就没有什么太大区别。

而按质按量计费对政府的管理能力,尤其是基层的执行能力要求极高。原则上的“混合垃圾多付费、分类垃圾少付费”怎么落地执行,按个人分类检验成果,则极大增加管理成本,按小区则又带有连坐制度嫌疑,难以兼顾公平。

可见,作为一个社会系统工程,垃圾分类在未来还有很长的路要走。

(编辑:Nicola)

特此声明:

1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。

2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。

3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。