美景之外,我们到底可以忽略了什么?我们到底忘记了什么?

来源:sir电影

刷完《信条》后Sir才发现,诺兰真正想表达的是——

远的不说。

就说现在已经不太妙。

入门驴友圈,一定听过这句:

去西藏后悔一阵子,不去西藏后悔一辈子。

青藏高原。

世界的屋脊,一片远方的净土,一个许许多多人向往的梦想。

梦里,是很美。

但梦醒了的样子,你恐怕也很难相信。

雪山,草地,蓝天。

是西藏没错。

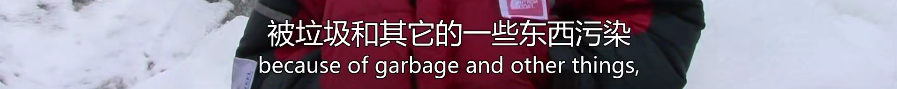

但你也一定能认得出来,在梦想的土地上,那些“追梦者的遗迹”。

既然我们要洗涤心灵。

就不应该让自己的行为充满污秽。

垃圾这件事,还是被忘记得太随便了。

不是职业保洁人员,也不是热心志愿者,只是当地普通藏民。

天苍苍,野茫茫,草地上一头牦牛,低头啃食着的不是草料。

林芝东巴才村的村民,在这个疫情后的旅游旺季,迎来大量客人的同时,也收获了他们留下的“馈赠”——

相信咱都一样,看到这漫山遍野的污秽,会感到恶心、反胃。

当它们一口一口填满肠胃、食管、脏器,头一两年还不会显露病症,只会在漫长的累积中,被憋死,被饿死。

但如今,原本非常美丽的风景,却被国道旁、溪沟里的大量垃圾污染得面目全非。除了食品包装,氧气瓶,甚至还有一些危险的医疗垃圾。

卫生巾,可以垫在鞋底,防磨抗压增强脚掌舒适性;避孕套,套在鞋上防雨防水,甚至可以充当临时水袋。

相反,恰恰是公路下方的陡崖、峭壁、沟里,凭人力难以到达的地方。

也知道不对,也知道恶心,于是他们决定“大发善心”地扔远一点。那些被扔到沟里或者崎岖的陡崖上的垃圾,成为了捡垃圾的村民,最难以攻克的顽疾。

这些画面,不由得让Sir重新考虑“自由”“梦想”“在路上”......现在,在这些“美好”的幻想诞生之前,必须被狠狠按死一个前提——

本来举手之劳就可以带走的垃圾,被扔在了“世界屋脊”上。自1953年新西兰探险家埃德蒙·希拉里,和夏尔巴人向导丹增·诺尔盖首次登上珠峰开始,珠峰大本营每年都将迎来上万人次的挑战者。

△ 左埃德蒙·希拉里,右丹增·诺尔盖

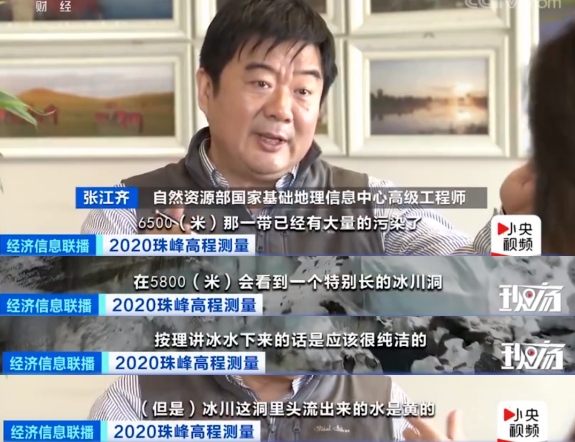

可一次次的梦想实现,也在一次次摧毁这座无人之巅原本的样貌。它是世界之巅、登山者的终极目标,以及,“地球上最高的垃圾场”。

气候地形恶劣,常住人口稀少,珠峰的垃圾清洁难上加难。再加上极度低温缺氧,生态脆弱,有机物垃圾也无法靠微生物自然降解。

同时五十年过去,这里也累积了一百多具不幸遇难者的尸体,和数不清的垃圾。

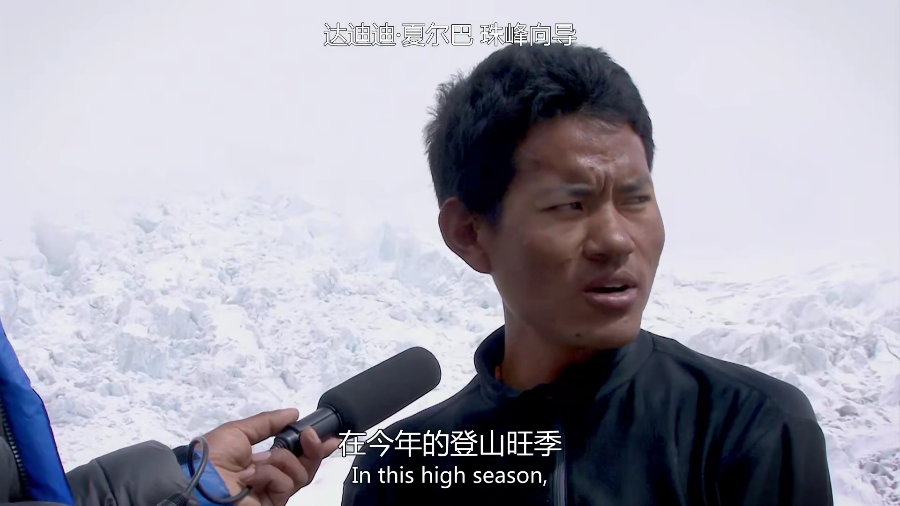

2010年,夏尔巴人纳姆巴尔,发动了一场清理珠峰的公益行动,纪录片《珠峰清道夫》记录了他们登上珠峰捡拾垃圾的经历。如今,珠峰上腐败的遗体、大量的垃圾和排泄物,已经肉眼可见地污染了水质和空气。

一位咽痛到失声的队员推断,病因,就是因为大家喝了被污染的冰水。

珠峰顶上的大规模人口活动,同时,也让原本藏区脆弱的环境产生了严重的污染问题。

《珠峰清道夫》记录着世代生活在珠峰脚下的夏尔巴人。他们视珠峰为圣洁的女神,不该存在任何垃圾、遗体被留在珠峰上。纳姆巴尔一行人为了捡拾垃圾,必须穿越随时可能发生雪崩的冰川瀑布,用独木梯通过凶险的峡谷。

氧气罐、罐头盒、塑料袋,甚至是酒瓶……数量超乎想象,它们被人类从城市中带到这里,格外刺目。

他们都将背负25到50公斤的垃圾,在昆布冰瀑与大本营之间,往返八趟。

2010年5月22日,纳姆加尔第七次攀顶,他与清道夫们拍下了当时的景观。

可在领队,夏尔巴老乡纳姆巴尔嘴里,也说不出什么漂亮理由。

2013年5月,纳姆加尔正在登山完成了他的第10次登顶。但不久,他就在北坡海拔8300米倒下,永远停止了呼吸。我们每个人的足迹,都将无可避免地填满世界上每一寸“净土”。

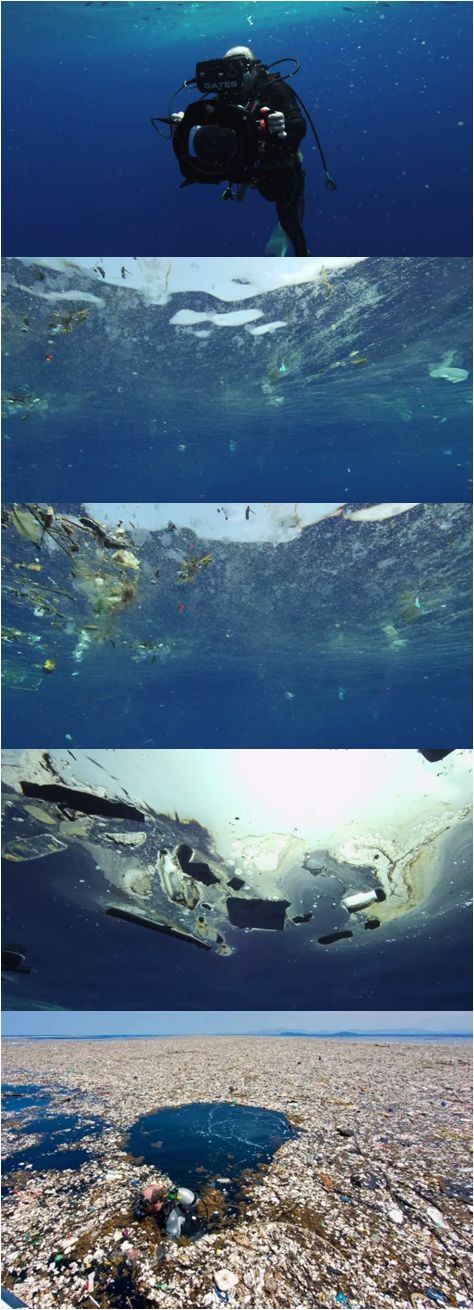

如果说冰山上的丑,勉强是成就梦想的无奈;那这海洋上的丑,则跟每个人都脱离不了关系。

你心目中“美丽的海洋”,如今,已是一锅飘满塑料垃圾的浓汤。世界自然纪录片之父”大卫·爱登堡爵士,在制作《蓝色星球2》时发出这样的感慨:很长一段时间,我们都以为,海洋那么大,住在海里的生物那么多,我们人类不管做什么,都无法影响到它们。但现在我发现:我们错了。在录制《蓝色星球》时,不管我们去到的海洋多么偏,摄影师总能看到塑料。

最初可能就是有人随手扔在路边的一个包装袋,或者,是丢到河里的一个饮料瓶。

一个废塑料袋,可能套住一只海豚的喙,使其无法进食。

而打渔产生的破渔网,每年都会缠住数千只海豹、海狮的脖子。

一只死去的布氏鲸,它的胃里一共发现了六平方米的塑料布。腹中填满垃圾,走都难,更别说飞。

最让人震撼的一幕,是科学家们用剪刀把死去的海鸟胃部剪开,映入眼帘的是密密麻麻的塑料。

按体重换算的话,相当于一个人,体内有6-8公斤的垃圾。

打火机、瓶盖……因为它们看上去很像浮在海面上的小鱼。

塑料制品会被洋流、海浪不断冲击,变成更细小塑料微粒。它们,又再次被海洋里的鱼类、贝类进食,接着被一批批地捕捞,送回人类的嘴里……

04

捡起来

可珠峰上的垃圾,搬走一块要历尽千难万险,留下一块却太轻易。相当于还要来回上千次,这还不一定追得上垃圾增加的速度。

可是它要如何大海捞针一样,找到每一片垃圾,叼出海洋呢?

塑料与浮游生物比例为1:2,照此速度增长,2050年海洋中塑料重量将超过鱼类……

△ 被泄漏原油污染的企鹅

很多城市人潜意识里觉得,不管走到哪,永远会有人为自己的污染行为擦屁股。

反正有人清理,已经成了游客丢垃圾时,最爱用的自我安慰借口。

《珠峰清道夫》中一位登山队员说:登山旺季,会有好几十只登山队伍到达这里,他们寄希望于清洁人员,干脆就把垃圾扔在山上。

想当然地以为,这是当地人应尽的轻松义务,却无视背后的艰辛与代价。

就拿西藏来说,2019年,西藏自治区接待游客4000万人,产生垃圾达到十几万吨。2018年4月,江西小伙林鹏骑着一辆三轮车从四川雅安出发。

90天,每天只有20公里,却能捡满5-6个编制带的垃圾。

哪怕你没有时间和力气,克服那么多困难,去捡回垃圾。

只要做一件轻松的事情,也完全可以达到同样的效果——

没有乱扔的可乐瓶,就不会有村民们冒着生命危险去峭壁上捡拾。

少用一个吸管,可能就少一只被插中喉咙痛苦死去的海龟……

“谁会记得没有爆炸的炸弹?谁会记得拯救世界的人?”

本文图片来自网络

特此声明:

1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。

2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。

3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。