查阅网易公开课,不经意发现了日本NHK电视台,于2007年拍摄的一个纪录片,纪录片跟拍了东京世田谷区某个环卫清洁公司,如何在公司管理的地区,开展垃圾收运和垃圾分类工作等情况,拍摄时长跨度三天,非常详实的记录了日本环卫工人开展垃圾分类的点点滴滴和各种细节。

观看网址如下 (请复制至浏览器中观看)(http://open.163.com/newview/movie/freepid=MBDIFM1BC&mid=MBDIOJ4BK)

看完记录片,颇有感触——日本垃圾分类工作举世闻名,成功之处都体现在细节里。许多关键细节部分,是国内垃圾分类目前尚未做到和思考到的,尤其是环卫工的薪酬待遇和福利相对较好,工作地位和态度相对有尊严,对居民的服务更好。

不过,纪录片里也暴露了日本垃圾分类工作的一些薄弱之处。

所以,特地用图文方式跟大伙分享清气团对于纪录片和垃圾分类工作的体会。

第一、居民使用的垃圾袋,基本都是白色且较透明的垃圾袋。

这样的好处,能让环卫工人,快速看清里面是否分类清楚,是否混入了危险有害物品。这比破袋检查,更干净也更人性。

即便是日本,也常有居民不守垃圾分类制度,将打火机和燃气罐,丢入不可燃烧的垃圾袋中。如果不能被及时发现,有可能在垃圾车中爆炸起火。

因为燃气罐乱丢,东京的垃圾车一年发生了一百五十多次火灾事故。

使用透明白色塑料袋,能更容易发现危险物品,减少火灾的发生。

第二,纸板纸箱等可回收垃圾,居民或者商家需要提前预约,并自觉打好捆,码放整齐放在路边,等环卫工来收取。

这样的方式,便于环卫工更快的进行垃圾收集和转移,减少打包时间,也缓解了环卫工的劳动强度,也利于纸皮纸箱等尽快进入回收循环体系。

不过,日本的纸箱回收,居民收不到卖废纸的钱,环卫工不用付费。

所以,居民对于纸箱的分类,也有点马马虎虎,可分可不分的纸箱,就干脆丢到可燃垃圾里去。

譬如,这一户居民,就把包装过大闸蟹的纸箱,连同蟹壳等垃圾,一起丢到了可燃垃圾里。

第三,大件垃圾,主要是闲置或有瑕疵的家具等垃圾的处理。居民需要付费预约上门回收。

有意思的是,环卫公司会将可以维修好的大件物品,适当修好后,免费回馈给有需要的社区居民。这样的方法,能够加强环卫公司与社区居民的友好关系,获得更多的工作支持,也将促进社区的环境卫生工作持续向好。

在我国,这些大件垃圾,尤其是电器,反而是有偿回收。

废品贩子会卖给废品加工厂,经过拆解提取有价物,或是一部分稍加修补可用的,经过翻新返修处理,再度流入低一级别市场。

中日两国的模式不一样,但最终去向相同。不过,日本模式,可能多了一些人情味和烟火气息。

东京人丢弃的大件垃圾,主要是柜子、沙发、床垫等家具,还有很多废弃的家庭工具。

纪录片里,一个环卫工对着镜头吐槽,社会舆论总是成天说经济不好,生意不好,丢这么些好物件,敢说经济不好?

这句话,很耳熟,东京人跟咱们现在的德行,是一样样的。

第四,家庭厨余垃圾和园林垃圾,在东京属于可焚烧垃圾,需要送到垃圾焚烧厂进行焚烧处理。

但是厨余垃圾在丢弃之前,必须由居民在家中挤干水分,园林垃圾则需要晾晒。甚至还会有这种微信网兜袋,供家庭主妇挤干水分。

这样的做法,是减少渗滤液产生,也降低垃圾腐烂发臭的速度,让环卫工收集垃圾时,能够更干净。

在垃圾焚烧厂的垃圾储坑入口,焚烧厂甚至还会派人来检查监督,每一台车倾倒下来的每一袋垃圾,是否分类清楚,是否混入了其他不应该焚烧的垃圾。

我国目前的垃圾分类和处置趋势的流行观点,家庭厨余垃圾必须单独分出来,进入厌氧发酵产沼提油的非焚烧化体系(虽然处理后的残渣依然是要挤干水分进行焚烧)。

而日本则严格规定,餐厨垃圾必须进入焚烧体系。

清气团认为,从生物安全性角度来看,餐厨垃圾榨干水分后,集中焚烧,相对更安全,能够快速消灭微生物产生传播以及臭气滋生等污染隐患。而非焚烧化处置,则存在处置时间长,处置成本高,微生物滋生传播和臭气传播等问题。

不过,餐厨垃圾的焚烧,在大气污染物,尤其是持久性有机物产生和扩散的问题上,存在较大的环境污染风险。

餐厨垃圾,烧和不烧,都有问题,所以最好的处置方法,是尽量少产生或不产生餐厨垃圾。

另外,这里还要插一个小细节,那就是日本的垃圾焚烧厂,垃圾储坑是有严格物理分区的,是要用较高的挡土墙隔开的(详见下图),这样就能严格保证垃圾分时投入,可以严格分区发酵,让垃圾发酵干化更彻底,实现严格的焚烧控制。

国内的垃圾储坑则一般没有严格的物理分区,一是出于建设成本,以及维护成本的考虑,二是国内的垃圾焚烧企业,觉得通过班组管理,甚至是智能模式和大数据监控管理,通过抓斗就能实现分区管理,无需在储坑内做文章。

第五,东京人丢垃圾,都是要自己步行较长距离,丢到垃圾站,或路边制定丢弃点,环卫工只需沿路收集。

我国目前则大多丢到楼道垃圾桶,大楼物业的环卫工统一背下楼,并集中回收。

第六,东京的环卫系统,还是比较注重形象的,环卫车辆的车身非常干净,环卫工的服装也相对整洁体面,从事环卫工作的年轻人也较多,环卫工的社会地位自我认同较高,工作热情也较饱满。

环卫车辆都是吨位较小的车辆,全车密封且车身没有明显污渍。

此外,环卫工还有外籍雇员,譬如,一位来自加纳的黑人兄弟,也在东京做环卫工。

第七,环卫公司的待遇很棒,环卫公司拥有一栋外观良好的独栋办公楼,无形中树立了较好的公司品牌形象。

虽然环卫工不像白领,无需工作卡位,但环卫公司还是提供了较为整洁和较为舒适的场地,供环卫工临时休息、看报和组织会议。

环卫公司大楼,还提供洗衣房、晾衣房和澡堂、浴池,供环卫工下班时,进行自我清洁,减缓环卫工作的疲劳,提升环卫工的自我形象和职业幸福感。

这也体现出,日本社会整体对环境卫生工作的成本支出,是比较大方和充足的,能够让环卫工人有体面的生活,环卫公司有较好的营收。

所以,在整个纪录片里,环卫工的工作情绪是很饱满的,工作状态很积极,在与居民的沟通服务上,也表现得非常有礼貌,居民也与环卫工有积极平等的互动。

这样良好的状态,会让环卫工保持较高的垃圾分类工作积极性,这样也能积极带动居民更好的垃圾分类。

说了这么多优点,现在的来吐槽一下日本垃圾收运的落后之处。

第一,手工操作太多,环卫工职业健康安全受威胁。

国内的垃圾收运,早就开始实现机械化,把垃圾运送上压缩转运车,是不用靠人工的。但在日本,垃圾还是要人工一袋袋的往压缩车里送,既不卫生也不安全。

餐厨垃圾即使挤干了水分,但还是会有大量渗滤液,压缩车挤压的时候,渗滤液会喷到环卫工的身上。

第二,智能化管控水平不高,国内很多环卫公司已经利用网络地图和智能管控平台,来安排每天的环卫工作和垃圾收集工作。日本可能还停留在纸面地图和文本操作上。

第三,餐厨垃圾焚烧后,炉渣是用来直接填海,而不是进行安全填埋。垃圾焚烧的信息公示,只能看到三种污染物的日均值,氯化氢、二氧化硫和氮氧化物,而且查看方式较为落后。

我国从2020年1月1日开始通过统一平台,可以查看到全国482家垃圾焚烧厂,每天可以查看颗粒物、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫五个污染物的指标数据,还可以查看每五分钟的炉温数据。这样的公开方式,现在已经超出了日本的信息公开方式。

通过对比,还是可以发现,日本居民的垃圾分类意识相对较高,垃圾处置的付费意识和规则意识也相对较高。

环卫公司的营收较为丰厚,环卫工的薪酬和福利待遇都较高,社会地位也不低。

相对我国环卫工整体形象,日本环卫工的工作热情饱满,服务热情也相对高涨,年轻化程度也非常高,这样也能够给全社会带来更好的环境卫生服务,也能带动整个社会在环境卫生工作的投入和关注热情,提升维护环境卫生工作的自觉性,尤其是垃圾分类工作上的积极参与。

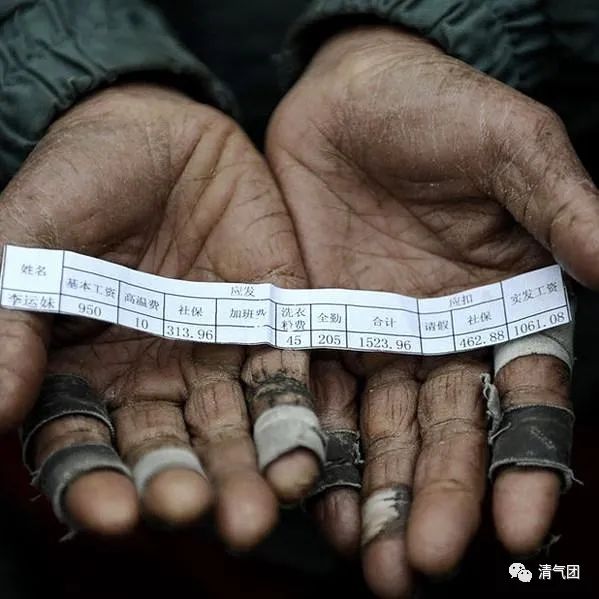

希望我们的环卫工,不再如此。垃圾分类的成功,必须让环卫工更有尊严。