伴随着城镇化的快速发展,中国建筑垃圾量急剧攀升。建筑垃圾出路是什么?建筑垃圾资源化程度如何?在8月31日举行的中国环联2018年(第二届)技术论坛上,中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司总经理卢洪波就建筑固废资源化产业发展的若干重要问题,与参会嘉宾进行了分享。

卢洪波指出,与国外相比,中国建筑固废的资源化程度远远落后于国外。针对国内建筑垃圾资源化不足、建筑垃圾资源化面临的诸多难题,卢洪波提出了“四个必须”:必须做好战略规划与顶层设计,必须坚持以市场为导向,必须抓住关键技术,必须争取相关政策。

国内建筑垃圾资源化存在十大误区:

1、资源化过度解读;

2、战略设计缺陷;

3、商业模式陈旧;

4、产业链不完整,风险大;

5、布局,规模、投资的盲目性;

6、技术、工艺、装备落后;

7、管理水平低;

8、缺乏协同资源;

9、人才支撑不足;

10、政策支持不落实。建筑固废资源化行业现状:

资源化程度跟不上建筑固废产生量

据卢洪波介绍,建筑垃圾主要包括渣土、淤泥、拆迁垃圾、装修垃圾、桩基路板等。2015年,我国建筑垃圾量约为15~37亿吨,到2023年,这一数字可能达到35~72亿吨。与此同时,建筑垃圾资源化程度却不容乐观。卢洪波给出的数据是,我国2015年建筑垃圾资源化的程度约5%,而欧、美、日、韩、新建筑垃圾资源化程度已达90~97%。

卢洪波还介绍了国外建筑固废资源化行业发展状况。2016年,德国约有200余家企业,行业总产值约20亿欧元。全世界最大的建筑固废企业是德国的瑞曼迪斯公司,这家公司共有23个建筑固废处置厂,其中最大的工厂单产能力为 1200t/h。这些企业拥有先进的精、细、深加工技术手段,例如仅分选就有: 风选、浮选、电磁分选、涡流分选、可燃物回转分选、不燃物精细分选及光电分选、比重差分选等各种设备。

不仅如此,国外关于该行业的相关法律法规也较完善。例如,美国有《超级基金法》和《建筑业可持续发展战略》,德国有《废物处理法》, 新加坡有《绿色宏图2012废物减量行动计划》。这些法律法规很好地促进了行业的发展。

行业存在的问题及误区:

被过度解读,战略设计存在缺陷

国内建筑垃圾资源化存在十大误区:

1、资源化过度解读;

2、战略设计缺陷;

3、商业模式陈旧;

4、产业链不完整,风险大;

5、布局,规模、投资的盲目性;

6、技术、工艺、装备落后;

7、管理水平低;

8、缺乏协同资源;

9、人才支撑不足;

10、政策支持不落实。

建筑垃圾资源化出路:

“四个必须”要做好

针对目前国内建筑垃圾资源化存在的问题,卢洪波给出了四大建议,并做了详细讲解。

(一)必须做好战略规划与顶层设计

1、纵向构建:实现“小三通”,即打通建筑固废资源化清运、处置、再生建材链条,同时实现“大三通”,即构建城市新生态(建筑固废资源化+绿色建设+生态构建)。

2、横向协同:原料端实现工业废渣协同资源化、激发剂选配;市场端要把海绵城市、装配式建筑、河道、水流域治理、矿山修复、被动房等做好规划;政策端要考虑棚户区改造、百城提质等。

3、商业模式:构建共享经济体系,通过资本纽带打通、连接产业链上、中、下游,是成功实现建筑固废资源利用产业化,构建城市新生态,让城市更美好的强大动力,也是根本出路。

(二)必须坚持以市场为导向

商业模式、市场需求决定,建筑垃圾资源化的技术路线;固废处置工厂深、细、精加工与移动装备就地资源化相结合。

(三)必须抓住关键技术

“无熟料”水泥、地聚合物、土聚水泥、“凝石”;“砂粉化”是建筑固废资源化的重要方向;注重原料供给侧与市场需求侧两端研究。

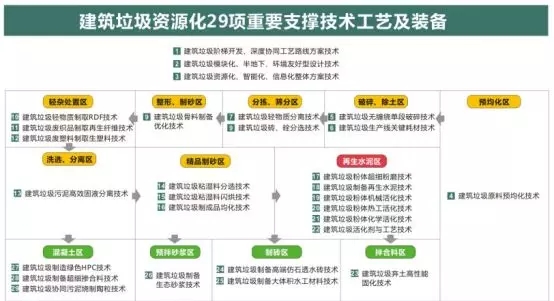

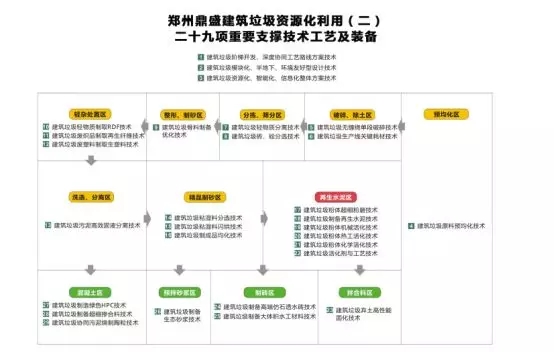

图解:郑州鼎盛29项重要技术工艺及装备

(四)必须争取的政策

源头上要实现科学立项,运营中要有合理的财税政策予以支持,市场给予行业引导,专项政策也要争取。

经典案例:

运城建筑固废循环经济产业园

郑州鼎盛企业集团系专业从事环保、粉碎与新材料研发生产的国家级高新技术企业,下辖“鼎盛工程”、“华洁环保”、“鼎盛重机”、“洪威高新能源”、“天纵科技”、“奥地利RCT破碎循环科技”等六个独立法人公司,拥有省级企业技术中心及博士后研发基地,先后获得国家、省、市多项科技成果及数十项专利,拥有一个中国驰名商标及多个河南省著名商标,是《奥氏体锰钢铸件》等多项国家技术标准的制定单位。

在论坛现场,卢洪波向与会嘉宾详细介绍了运城建筑固废循环经济产业园。

据卢洪波介绍,郑州鼎盛拥有雄厚的机械制造与生产加工能力,研发生产了全国最大的反击破碎机及高效细碎机。荥阳生产基地拥有单座4万㎡大型总装车间,重型机械加工、特种合金钢冶炼、先进陶瓷及复合材料等现代化生产能力一应俱全。研发生产的DPF建筑垃圾专业破碎机、无扬尘油/电两用履带式移动破碎站、轻物质联合分离车、现场抑尘车等建筑垃圾资源化利用成套装备均具有行业先进水平。

来源:固废观察

特此声明:

1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。

2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。

3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。