在8月31日举办的“中国环联2018年(第二届)技术论坛——环卫市场发展的机遇与挑战”上,上海市绿化和市容管理局环卫处副处长陈一军与大家分享了建筑垃圾资源化的上海经验。

上海在建筑垃圾处理上有着丰富的经验,陈一军从“上海建筑垃圾管理发展情况”和“《上海市建筑垃圾处理管理规定》新规的主要内容和变化分析”两个角度,进行了精彩的报告。

上海市绿化和市容管理局 环卫处副处长

陈一军在报告中指出,上海在推进建筑垃圾资源化的过程中,有贡献也有缺陷。在建筑垃圾管理过程中,超载、未密闭行为屡有发生,交通事故、擅自处置导致的环境污染等情况给社会造成负面影响。因此,建筑垃圾管理的规定在不断改进,管理局面在逐步适应管理形势,不断探索前进。

建筑垃圾管理情况及现状

1、建筑垃圾管理发展情况

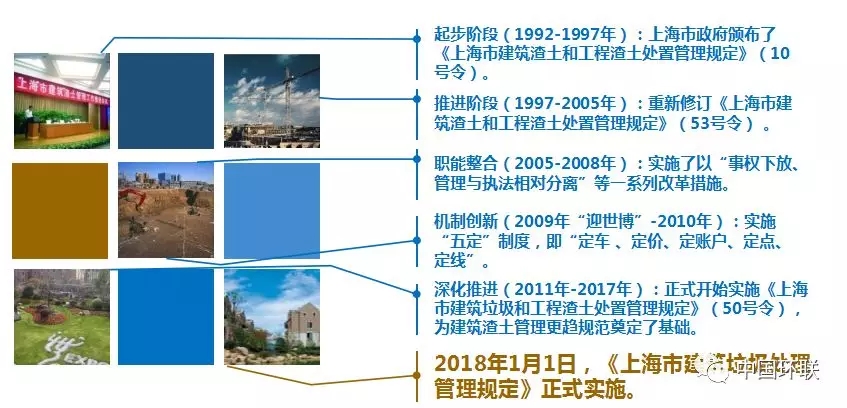

1992年,上海成立上海市渣土管理处,同年颁布《上海市建筑渣土和工程渣土处置管理规定》(10号令),这标志着上海市将建筑垃圾纳入管理范畴。

建筑垃圾的合理处理良好地促进了城市的发展。陈一军介绍,二十多年间,上海建设了近20条地铁线路、多条越江隧道、数百个大型商业综合体和众多居民社区,这些项目的建设均离不开建筑垃圾的先期处置。在建筑垃圾的管理过程中,通过法规的引领作用,结合合规、平稳、有序的管理,对上海建设工程的顺利推进和完工起到了保障作用,对城市面貌日新月异的变化起到了助推作用。

不过,上海建筑垃圾资源化过程中有贡献也有缺陷。陈一军指出,在建筑垃圾管理过程中,超载、未密闭行为屡有发生,交通事故、擅自处置导致的环境污染等情况给社会造成负面影响。因此,建筑垃圾管理的规定在不断改进,管理局面在逐步适应管理形势,不断探索前进。

图注:上海市建筑垃圾管理历程

2、建筑垃圾基本情况

近年来,国内建筑垃圾总量持续攀升,上海同样如此。

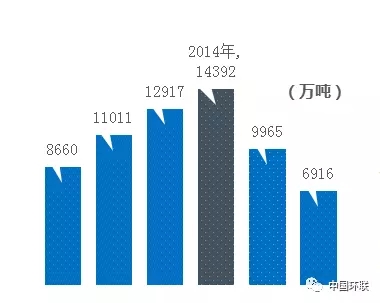

据陈一军介绍,2011年以来,上海市建筑垃圾产生量保持高位运行,到2014年达到1.4亿吨的峰值。上海市建筑垃圾全年申报量在2012年至2014年均超过了1亿吨,为建设高峰期。

经预测,“十三五”期间上海市建筑垃圾产生量约维持在每年8000万至1亿吨之间。

图注:上海市2011年至2016年建筑垃圾量

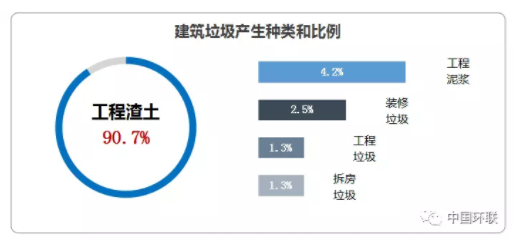

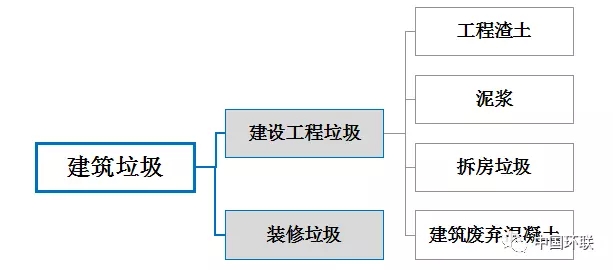

需要指出的是,上海市建筑垃圾的主要处置方式为:低洼填平、工程回填、堆坡造景、便道铺设等,资源化利用水平较低。在每年产生的建筑垃圾总量中,工程渣土类垃圾占总数的90%。

图注:上海市建筑垃圾产生种类和比例

值得一提的是,在过去的数年间,上海一直在加强建筑垃圾运输市场管理,以期逐渐完善整个建筑垃圾资源化的流程。目前,上海建筑垃圾运输单位380家,运输车辆7300余辆,各类车驾驶员8400余名;工程渣土运输单位156家,渣土车4998辆,新型车3400余辆;泥浆运输单位28家,泥浆车203辆;装修垃圾运输单位196家,装修垃圾车2198余辆;水路转运码头17座,运输船舶376艘。

3、管理规定的变化

为有效化解建筑垃圾问题,提升建筑垃圾资源化程度,上海市积极求变,将相关管理规定进行“升级换代”。

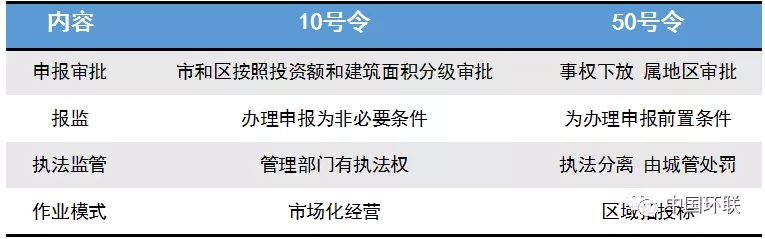

(1)“50号令”对建筑垃圾管理格局做了创新突破

图注:《上海市建筑渣土和工程渣土处置管理规定》(10号令)与《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》(50号令)主要区别

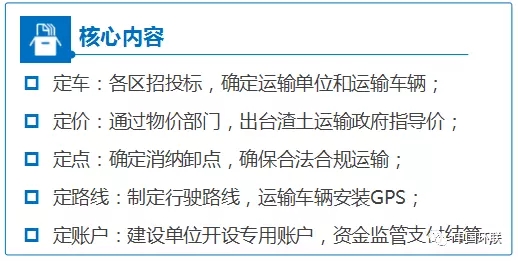

陈一军介绍,在原《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》(50号令)中,对建筑垃圾管理格局做了创新突破,最核心的是“五定”措施,即“定车、定价、定点、定路线、定账户”。

图注:“50号令”核心内容

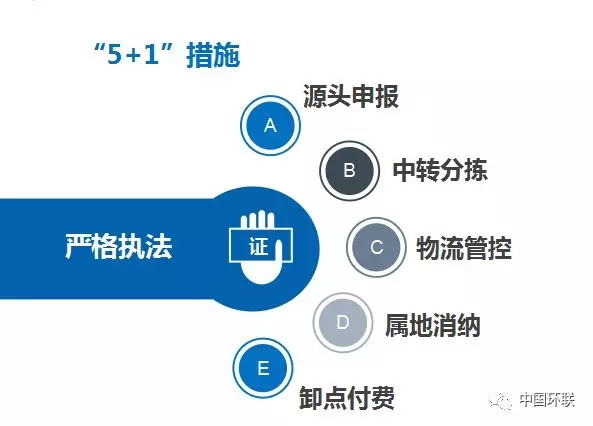

(2)加强建筑垃圾全程管控

“50号令”之后,上海又发文加强建筑垃圾全程管控。

(3)积极落实市级卸点

不仅是源头、过程管控的升级,上海也积极落实市级卸点。上海市市级浦东机场1#围区和奉贤柘林塘装修垃圾消纳卸点,浦东机场3#围区、南汇东滩N1库区和崇明长兴岛工程渣土消纳卸点,以及横沙圈围项目工程泥浆消纳卸点,确保消纳处置平稳。

图注:上海市建筑垃圾应急处置流向

《上海市建筑垃圾处理管理规定》介绍

1、法规修订背景

(1)大形势需求

城市精细化管理:习近平总书记在参加上海代表团审议时强调:走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子,是关系上海发展的大问题。城市管理应该像绣花一样精细。

生态文明体制改革:习总书记十九大报告,加快生态文明体制改革,建设美丽中国章节中明确提出,着力解决突出环境问题,加强固体废弃物和垃圾处置。

破难题、补短板:贯彻中央生态文明建设要求和中央城市工作会议精神,市政府提出“破难题、补短板”、推进垃圾综合治理的要求。

(2)“50号令”的缺陷

原50号令执行6年多来,对规范建筑垃圾和工程渣土处置活动,维护城市运行安全和市容环境整洁,保障城市建设发挥了积极的作用。但也存在明显的问题:未能全面覆盖建筑垃圾的全类别;建筑垃圾消纳处置和资源化利用缺少长远规划;运输管控未实现全覆盖;资源化利用政策落地缺少相应的配套制度。

鉴于上述问题,2018年1月1日,《上海市建筑垃圾处理管理规定》(2017年市府57号令)正式实施, 这是本市建筑垃圾管理史上的第四部规定。

2、法规主要内容解读

57号令完善了建筑垃圾分类管理要求,重塑了建筑垃圾管理流程和制度,重构了建筑垃圾收运处置体系,促进建筑垃圾处理管理的法治化、规范化和精细化。

(1)法规名称改变

《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》(10号令、53号令、50号令)

《上海市建筑垃圾处理管理规定》(57号令)

—— 与国家住建部《城市建筑垃圾管理规定》一致;

——“处理”替代“处置”,表述更全面更规范;

50号令:不分章,32条;

57号令:七章,51条;

(2)扩大建筑垃圾管理适用范围::以施工许可证核发为界限

(3)完善建设工程垃圾处理管理模式

将水路运输单位纳入许可监管;延长建筑垃圾运输许可期限;明确资源化利用设施、中转码头、中转分拣场所经营单位义务;明确对拆违产生废弃物的处置要求。

(4)加强建筑垃圾设施规划引领

设施规划:编制建筑垃圾中转分拣、消纳、资源化利用设施专项规划,确定设施规划布局;

资源利用:“十三五”规划和本市垃圾综合治理实施方案, 形成750万吨/年的资源化利用能力;

托底保障:保障市级应急处置场所稳定运行,继续发挥好托底保障作用。

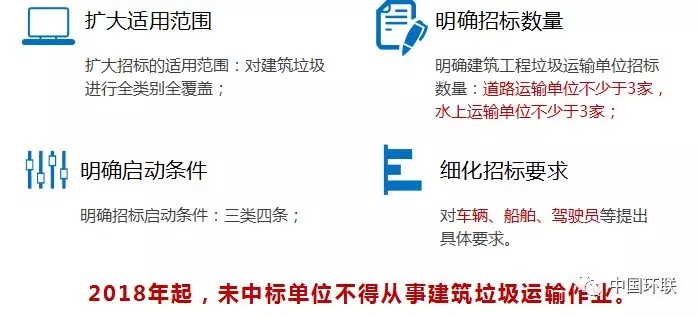

(5)完善运输单位招标制度

(6)完善了运输许可证吊销规定

(7)强化了源头减量和资源化利用

“57号令”首次以单章的形式,六条规定作了明确:对源头减量减排提出了明确的技术路径和要求;对建筑垃圾资源化产品标准、强制使用、技术革新、政策扶持等方面做了明文规定。

构建管理新体系

上海在完善建筑垃圾资源化的管理体系上做出了四大努力:

1、建立资源化利用体系:通过规划确立末端资源化处置场所,提升资源化利用率;

出台再生产品标准,制定资源化产品强制使用规定,推广资源化产品。

2、建立市场准入和退出体系:通过《上海市建筑垃圾运输单位招投标管理办法》确定建设工程垃圾的道路/水路/装修垃圾作业服务单位。通过《上海市建筑垃圾运输许可证吊销程序规定》将违法违规单位进行市场退出,强化末端把控。

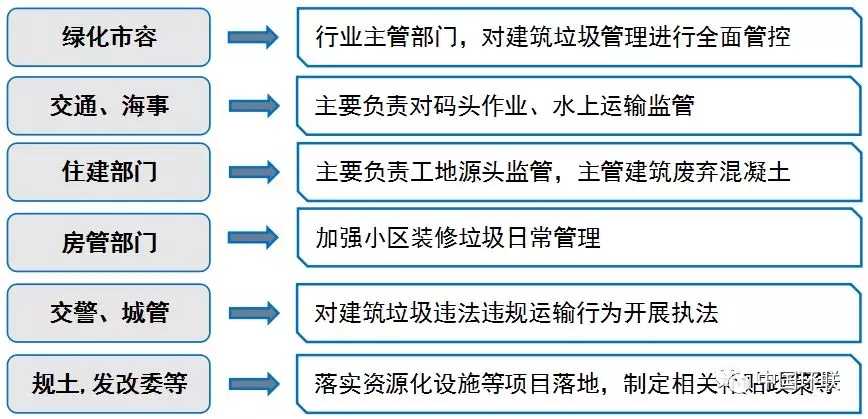

3、建立全覆盖体系:强化对五类建筑垃圾的源头管理,同时进一步细化各部门职责,切实执行相关管理要求,提升事中监管,并将末端消纳处置规划落地,完成对建筑垃圾“源头、过程、末端”的全方位管理。

4、建立全方位信息化体系:进一步梳理建筑垃圾申报平台、GPS监控平台、码头视频监控系统、工地监控视频、计量称重系统、微信举报平台和综合服务监管平台等建筑垃圾管理信息化系统,通过提升科技化手段加强日常管理。

来源:中国环联

特此声明:

1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。

2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。

3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。