摘要:“不分类不收运”,是倒逼商场物业做好分类的主要原因。

200多家餐厅为主的商户,每天数万人进出,产生的各种垃圾堆在一起将近两万升,大小相当于1万多个1.5升的可乐瓶。如此“强度”下,能做到垃圾的及时收运已属不易,至于垃圾的精细化分类,许多人都认为不太可能。

然而10月24日解放日报•上观新闻记者跟随绿化市容部门检查漕宝路日月光商场的垃圾库房,却几乎没有发现“混合垃圾”,就连经常和餐饮垃圾“难分难解”的纸巾和餐具袋也都被“抓”进了干垃圾桶。

这究竟是如何做到的?其实“秘密”就在垃圾库房隔壁的“分拣间”,7位分拣员隔着垃圾收集箱面对面站成两排,分别负责将混在餐饮垃圾里的纸巾、餐具等干垃圾和易拉罐、玻璃瓶罐等可回收物挑拣出来,放到对应种类的垃圾桶内。分拣员告诉记者,最近每天大约可以分出四五十桶干垃圾、十几桶湿垃圾。

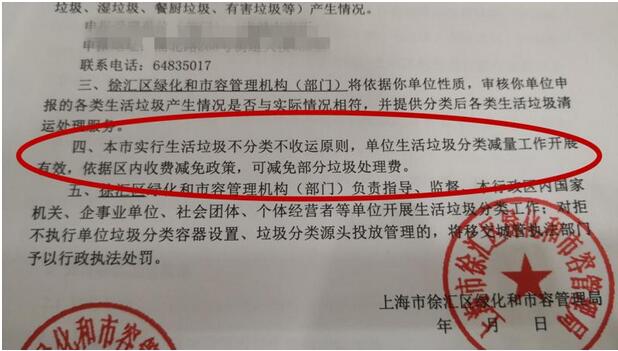

徐汇日月光中心副总经理章吾介坦言,负责收运垃圾的单位坚持“不分类不收运”,是倒逼商场物业做好分类的主要原因。上海日旭环境保洁服务有限公司是徐汇日月光的垃圾收运单位,该公司负责人唐荣中告诉记者,徐汇日月光从去年底开业时就尝试推进垃圾分类,但由于垃圾产生源头,也就是消费者和各个商户的配合度不高,一开始效果并不好,因此被公司拒绝收运了几次。于是,整个商场一天产生的垃圾就这么堆着,脏乱臭让商场物业“痛彻心扉”,从此下定决心在垃圾分类上拿出实际动作。

“我们收运的标准至今不变,商场的湿垃圾桶里不能有可见的干垃圾。”唐荣中表示,自从实施二次分拣后,徐汇日月光便再未发生垃圾被他们拒收的情况。

二次分拣虽然能够确保商场的垃圾做好分类而不被拒运,但由分拣员进行垃圾分类,其实是替产生垃圾的源头——消费者和商户“代劳”,如何引导垃圾产生源头充分参与垃圾分类,物业公司还要多想办法。

圆苑餐厅坐落在徐汇日月光内,餐厅领班玉康罕揭开后厨两个垃圾桶的盖子,一个装的是洗菜、洗碗剩下的残渣(包括顾客吃剩的饭菜),一个装的是被食物污染过的塑料袋、餐具薄膜等干垃圾。

既然下游有分拣员负责分类,餐厅为何要分得这么干净?“老板和物业签订租赁合同时,就有关于垃圾分类的条款。”玉康罕告诉记者,听说每家商户都有一笔管理押金留在物业,垃圾分类问题如果屡教不改,无视物业警告的,就会按合同约定扣除押金。

“这也是一种压力的自然传递,倒逼垃圾产生源头切实履行分类义务。”徐汇区绿化市容局相关负责人表示,商场设置垃圾分拣场所和分拣员,是一笔不少的投入,如果源头承担的分类义务越多、分类的效果越好,那么相应下游的分拣投入就会减少,在这种规律下,商场物业自然会想尽办法倒逼商户做好垃圾分类,这些“软约束”很多时候比动用执法部门和罚款这些刚性手段的效果还要好。

除了按约扣除押金,其实物业合同中还有很多其他倒逼商户做好垃圾分类的手段。章吾介透露,日月光内有不少公共空间,可以提供给商户开展小规模商业推广活动,商场的广播、视屏、网站等资源也可以给商户用来“赚吆喝”,但前提是遵守商场的各项管理规定,尤其是要做好垃圾分类。

推进单位生活垃圾分类,物业的作用十分关键。上海市绿化市容局环卫管理处副处长齐玉梅表示,近期,上海许多成功的单位垃圾分类案例都有一个共同点,就是产权结构单一,通俗地说,整条街或商场只有一个“房东”,且“房东”亲自管理物业公司。这样一来,在产权范围内,“房东”可以“一言九鼎”,通过租赁合同、自治契约等手段来推进单位生活垃圾强制分类。屡教不改者,将面临承担违约责任、租期到期不续约等后果。

延伸阅读:

源头分类、二次分拣 上海徐汇区生活垃圾分类高覆盖率是这么做到的

原标题:一个商场餐厅为主,每天产生将近两万升垃圾,垃圾分类居然成功了?

特此声明:

1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。

2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。

3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。